1895年7月19日,徐悲鴻出生于中國南方的江蘇省宜興縣屺亭橋鎮,在煙波浩渺的太湖之西15公里。 太湖之濱是中國歷代才子、詩人、畫家薈萃之地,它不僅山水明訓,更有勤勞勇敢的人了和悠久光榮的文化傳統。相傳春秋時范蠡曾攜西施在宜興隱居,以制紫砂陶為生,被稱作紫砂的祖師陶朱公,至今宜興有個中國陶都之美譽。宜興還有古跡"蛟橋",是晉朝周處為民除害的斬蛟之地。徐悲鴻的父親達章公就是位正直不阿的畫家,他精詩文、書法、篆刻,尤擅繪畫,在國畫山水、國畫人物、國畫花鳥上均有很深的造詣。他不慕功名,小求聞達,曾刻了許多圖章,以明心志,如"半耕半讀半漁樵"、"讀書聲里是吾家"、"閑來寫幅丹青賣,不用人間造孽錢"、"兒女心腸、英雄肝膽……"他對藝術的熱愛和追求以及做人的高尚品德使徐悲鴻受到很深的影響,并使他走上了繪畫之路。

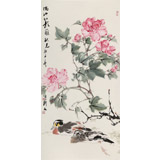

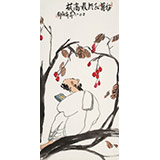

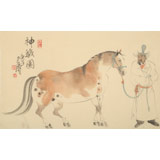

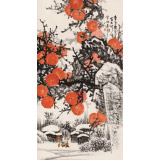

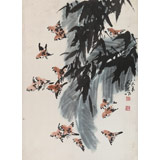

徐悲鴻6歲開始跟父親讀書,10歲隨父親乘舟赴溧陽時,便有"春水綠彌漫,春山秀色含,一帆風信好,舟過萬重巒"的詩句,以即景成詩的藝術才華聞名鄉里。他9歲讀完《四書》、《左傳》后,便開始隨父親學畫,每日臨摹一幅吳友如的界畫、人物。吳友如是清代末年最大的插圖畫家,能在尺幅之中描繪亭臺樓閣、蟲魚鳥獸、奇花異草,以至千軍萬馬。徐悲鴻每次隨父親進城時,必至畫店觀賞石濤、八人及任伯年等人之作,回家后憑記憶默寫。在父親的殷勤教導和勇于創新的前輩畫家熏陶下,他打下了中國繪畫的堅實基礎。在寂寞的、缺少玩具的少年時代,徐悲鴻悄悄地愛上了周圍的許多動物,并且仔細觀察和描繪它們,如溫順的牛、奔馳的馬、嘎嘎鳴叫的白鵝、浮游于水面的群鴨、倦臥在墻角或成于樹上的花描……都一一出現在他的筆下,宛然如生。

13歲時,家鄉大水,達章公便攜徐悲鴻金外地煤生。為人畫人物、山水、花卉、動物,刻圖章,寫春聯。那時只有城里人像攝影,所以他們經常為人畫肖像。這劉少年的徐悲鴻來說,足一種極嚴格的考驗,對他日后在人物畫方向的卓越成就有重大影響。當然,這種賣藝的生涯不只是對他藝術功力的磨練,也使他更多地接觸下層社會和勞苦大眾,激發他憂國憂民的感情,他在當時的畫上常署名"神州少年"、"江南貧俠",表達了他胸懷大志。