與曹雪芹同時代的鄭板橋,是一位獨樹一幟、自成一家的著名畫家,他是江蘇興化人,在文化古城揚州度過了他藝術生涯的重要歲月。

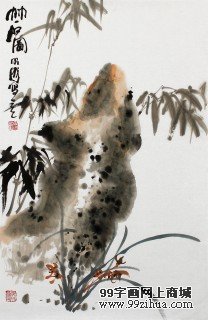

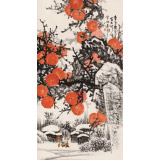

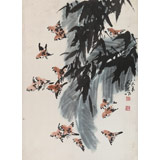

鄭板橋以畫竹知名于世,成就卓著,影響也很深遠。

鄭板橋畫的水墨畫竹子之所以那么栩栩如生、別具一格,其根本原因是因為得力于他對竹子深入的觀察、獨特的認識和不拘成法的結果.他曾經寫過一段記畫竹的文字:

余家有茅及二間,南面種竹。夏日新笙初放,綠陰照人,置一小榻其中,甚涼適也.秋冬之際,取圍屏甘子,斷去兩頭,橫安以為窗棍;用勻薄潔白之紙糊之。風和日暖,凍蠅觸窗紙上,冬冬作小鼓聲。于時一片竹影零亂,豈非天然圖畫乎!凡吾畫竹,無所師承,當得于紙窗粉壁日光月影中耳。

從這里我們不難想見活動于這樣清淡、幽靜環境中的鄭板橋,無論酷暑與嚴冬,終日與翠竹為伴,目睹在四時季節變化中修竹所呈現的千姿百態,怎能不喚起這位富于藝術想像力的詩人,其數十年的社會閱歷亦為他開拓了對于竹子的審美認識,提供了豐富的內容。他說“凡吾畫竹,無所師承,當得于紙窗粉壁日光月影中耳。”這里不能理解為鄭燮否認前人經驗而一概地拋棄傳統(他在其它詩文中對此問題作過詳盡而全面的閘述)。這句話的內核是反映他對古畫論中對景寫生,外師造化理論的領會和具體的形象表述。就繪畫創作方法而言,取于自然而拘泥于自然,作品不免流為自然主義;師自然卻不為表象所原囿,并以此為原型,刻意追求健康美的意境創造,植根于現實主義而富有浪漫主義的色彩之中。

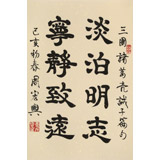

鄭板橋注意到了“文與可畫竹,胸有成竹'的經驗,他說“鄭板橋畫竹,胸無成竹。”僅從字面上看,似乎鄭與文的論點相悖,其實不然。鄭燮以自己的實踐,從創作和理論兩方面進一步發揮了“胸有成竹”與“胸無成竹”的辯證關系,明確提出并通俗地解釋了藝術創作中畫家認識生活、反映生活的特殊思維過程和表現方法。這是鄭板橋推進繪畫創作理論發展的,一個貢獻。

鄭板橋既是畫竹的大師,又是詠竹的名家,詩不能盡,變而為畫,詩畫結合,相得益彰.鄭氏性格直率、耿直,它畫竹、詠竹也從不無病呻吟,故作風雅,他所畫所詠恰恰是他有感于個人的生活遭際,受思想情慷所支配的反映。試一讀《予告歸里,畫竹別濰縣紳士民》畫上題詩云:“烏紗擲去不為官,囊豪蕭蕭兩袖寒;寫取一枝清瘦竹,秋風江上作漁竿。”這里所抒發的意境,不就是此時此情下他對仕途經濟憤慨心情的真實寫照嗎?“一枝清瘦竹”既可以看作他對自然界竹子的抒寫,也正是作者的自喻。