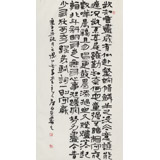

《道境-宋元繪畫研究》 何揮毫 著

宋畫之 “求真”:格物窮理與造化心源

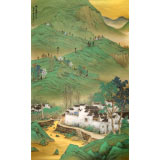

宋代畫家以 “窮理盡性” 為創作根基,將對自然物象的觀察推向極致。范寬居終南山數十年,觀 “云中山頂,四面峻厚”,以 “雨點皴” 摹寫秦嶺巖壁的蒼莽質感;郭熙在《林泉高致》中提出 “三遠法”,其《早春圖》以蟹爪枝、卷云皴勾勒早春山巒的溫潤靈動,每一筆皆暗合山水脈絡的物理規律。這種 “格物” 精神,正如朱熹 “對著竹子格物數日” 的執著 —— 李唐畫《萬壑松風圖》時,以濃墨重彩刻畫松針的參差向背,連崖壁間霧氣的流動都暗合氣象原理,使觀者如臨其境。

宋畫之 “真”,非表面形似,而是對天地萬物 “理” 與 “情” 的深層把握。崔白的《雙喜圖》中,狂風拂動的枯草、受驚的野兔與對峙的山鵲,構成動態的生態場景,連禽鳥羽毛的疏密都暗合風力方向。這種 “觀物入微” 的創作態度,讓宋代院體畫成為中國寫實繪畫的巔峰,也為后世奠定了 “外師造化,中得心源” 的創作范式。

元畫之 “尚意”:逸氣盈紙與心境外化

元代文人畫以 “逸筆草草,不求形似” 開創寫意新境。趙孟頫在《秀石疏林圖》中以書法筆意入畫,“石如飛白木如籀”,將楷書的筋骨、草書的流暢融入枯木竹石的勾勒,使筆墨本身成為情感載體。黃公望晚年隱居虞山,以十年之功繪《富春山居圖》,用淡墨長皴寫江南丘陵的蒼茫秀潤,看似隨意的筆觸間,暗藏對富春江水紋、山形的經年觀察,最終以 “心象” 重構自然,達到 “畫盡意在” 的境界。

倪瓚的 “逸氣說” 將這種精神推向極致。其《容膝齋圖》以 “一河兩岸” 構圖,遠山、枯樹、空亭寥寥數筆,留白處皆成妙境。他自言 “仆之所謂畫者,不過逸筆草草,聊以寫胸中逸氣耳”,這種 “逸氣” 源于對仕途的超脫 —— 王蒙隱居黃鶴山時,以牛毛皴描繪層巒疊嶂,墨色濃淡間浸透文人對山林歸隱的向往,筆法的繁復與心境的淡泊形成奇妙張力。

筆墨之外:文化風骨與天地道境

宋元畫家的揮毫之道,始終與人格修為相連。蘇軾被貶黃州時作《枯木怪石圖》,扭曲的枯木、怪誕的石形,實為 “胸中盤郁” 的宣泄;文同畫竹 “成竹在胸”,不僅因常年觀察竹影變化,更因竹之 “空心有節” 暗合儒家修身之道。這種 “畫品即人品” 的理念,在鄭思肖的《墨蘭圖》中尤為顯著 —— 他畫蘭不畫土,謂 “土為蕃人所奪”,以筆墨堅守民族氣節。

從技法到精神,宋元繪畫構建了中國藝術的雙重高度:宋畫如工筆細琢的詩篇,以科學般的嚴謹叩問自然本質;元畫似寫意揮灑的散文,以哲學式的超脫映照心靈宇宙。宋人求天地之理,元人化天地為心,這種從 “格物” 到 “暢神” 的筆墨演進,不僅是技法的傳承,更是中國文人 “外師造化、中得心源” 的永恒追求。當黃公望在富春江畔以殘卷寫盡江山魂魄,當米芾以 “米點皴” 摹寫云霧朦朧,他們揮毫落墨間,早已將天地道境與文人風骨熔鑄為永恒的藝術長河。

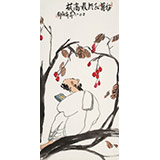

作者簡介:

何揮毫,筆名墨樵、揮毫、中國宋元繪畫研究院副院長、新安畫派畫風研究院院長、黃賓虹畫院院士、故宮博物院書畫研究員、中央美術學院外聘研究生導師、中國人民大學畫院教授、安徽大學藝術系客座教授、中國美術家協會會員,當代新安畫派代表畫家。

(本文選自 何揮毫 著《道境-宋元繪畫研究》一書)