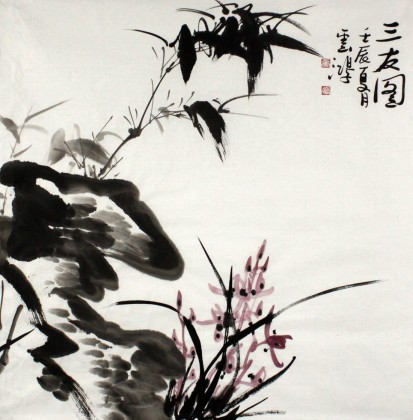

品竹、畫竹,成為我國古代至今諸多畫家樂于為之,卻又是難以展示的丹青藝術(shù)。

“竹勁由來缺樣同,畫家雖巧也難工”。明代徐文長雖為墨竹高人,但依然感慨嘆息,畫家即使很聰明也不容易畫好竹子。再者如清代畫家鄭板橋,“寫來竹柏?zé)o顏色,賣與東風(fēng)不合時”一句,在道盡人世滄桑的同時,也流露出畫筆無情,竹柏難畫的無奈。

墨竹作為花鳥畫的一個品屬,在國畫史上有著重要地位。不過因為專者少、涉獵者眾多的緣故,對墨竹某個方面的感悟和欣賞評價的文章不少,但把墨竹作為一個科目進(jìn)行深入系統(tǒng)研究和品鑒的作品還不多。

對墨竹的研究品鑒并不是一件容易的事。首先需要較高的理論素養(yǎng),有對中國傳統(tǒng)文化的深入研究,因為墨竹在長期的演化過程中已是被高度人文化的藝術(shù)品類,其中寄托著復(fù)雜而微妙的感情因素和傳統(tǒng)的哲學(xué)思想,品竹其實在于品人。其次要求有較高的書畫功力。

墨竹以書為根,以畫為干,以文為骨,沒有對書畫演變歷史的知識和從事書畫的修為,很難窺視其內(nèi)涵和精神。

原載:99字畫網(wǎng)(轉(zhuǎn)載需以鏈接方式注明出處,以及本聲明)